Egal, ob beim Sportklettern oder auf der Hochtour: Sobald ein Seil, eine Schlinge oder eine Reepschnur im Spiel ist, müssen wir die entsprechenden Knoten anwenden. Der Bergführer und Sachverständige Peter Plattner verrät in seiner Serie, worauf es dabei ankommt.

Knoten gibt es schon lange. Wurden anfangs zusammengedrehte Pflanzenfasern für den Bau von Werkzeugen verwendet, erreichte die Knotenkunde zu Zeiten der großen Segelschiffe ihren Höhepunkt. So überrascht es nicht, dass fast alle Knoten, die wir im Bergsport einsetzen, ursprünglich aus der Seefahrt stammen. Dort sind sie meistens unter einem anderen Namen bekannt, zum Beispiel als Webeleinstek (Mastwurf), Kuhstek (Ankerstich) oder Palstek (Bulin). Das Standardwerk zu diesem Thema ist das Ashley-Buch der Knoten. Es wurde 1944 vom Seemann und Zeichner Clifford Ashley veröffentlicht, ist über 600 Seiten dick und zeigt über 2.000 verschiedene Knoten. Es gibt also für jeden Zweck den „EINEN“ perfekt passenden Knoten.

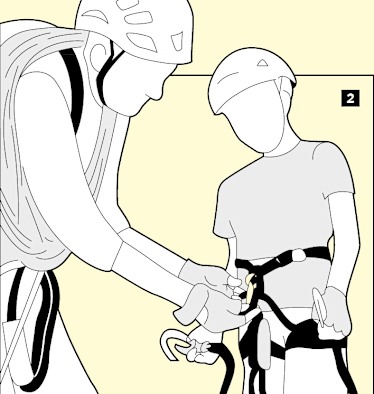

Die Seil- und Sicherungstechnik beim Bergsteigen ist im Vergleich dazu einfach, sodass man mit wenigen Knoten problemlos auskommt. Diese sollten dafür blind beherrscht und in jeder Situation schnell und richtig angewendet werden können. Denn: Knoten sind die Visitenkarte einer Bergsteigerin. Nicht umsonst kennt jeder Alpinist den Spruch: „Zeig mir deinen Knoten und ich sage dir, wer du bist.“ (Aleister Crowley zu Guy Knowles, 1902 am K2 –angeblich …).

Folgende allgemeine Tipps sollten bei jedem Knoten – egal, in welcher Anwendung – beachtet werden:

1. Den passenden Knoten verwenden

Jeder Knoten hat seine Vor- und Nachteile und dementsprechend seinen idealen Anwendungsbereich. Im Bergsport begnügen wir uns mit wenigen Knoten, dafür sollte es jedem gelingen, den jeweils richtigen auszuwählen. Zum Beispiel empfiehlt sich für das Anseilen grundsätzlich der Achterknoten. Natürlich könnte man sich auch mit einem Sackstich oder Bulin anseilen – wofür es sogar ganz gute Argumente gibt – insgesamt betrachtet, überwiegen aber die Nachteile. Deshalb sollten Einsteiger und Gelegenheitskletterer beim Achterknoten bleiben. Tatsächlich verwenden auch die meisten Experten diesen „einfachen“ Knoten – ganz einfach, weil er gut ist.

Also, die Dinge nicht verkomplizieren, sondern sprichwörtlich einfach und übersichtlich halten! Kompetenz zeigt man nicht, wenn man einen „neuen“ exotischen Knoten mehr kann als die Kollegen. Kompetenz zeigt man, wenn man die Standardknoten geschmeidig, schnell und sauber anwenden kann.

Übrigens: Wenn man den richtigen Knoten verwendet, muss dieser auch nicht mit einem weiteren Knoten abgesichert werden. Sollte dies notwendig sein, wurde tatsächlich der falsche Knoten gewählt!

Eine Übersicht der wichtigsten Knoten findest du hier:

2. Nur Knoten verwenden, die man auch kann

Man sieht immer wieder, dass Knoten verwendet werden, die nicht einwandfrei beherrscht werden. Besonders in Stresssituationen wird man nur jene Knoten sauber hinbekommen, die man „blind“ machen kann. Hat man sie nicht entsprechend geübt, dann entstehen schnell Knoten, die zwar ähnlich wie der gewünschte aussehen, aber nicht so funktionieren. Fehlfunktionen und Abstürze sind dann möglich und passieren auch.

Deswegen: Je weniger Knoten verwendet werden, umso besser. Diese lieber intensiv trainieren, dass sie in jeder Situation sauber und schnell angewendet werden können.

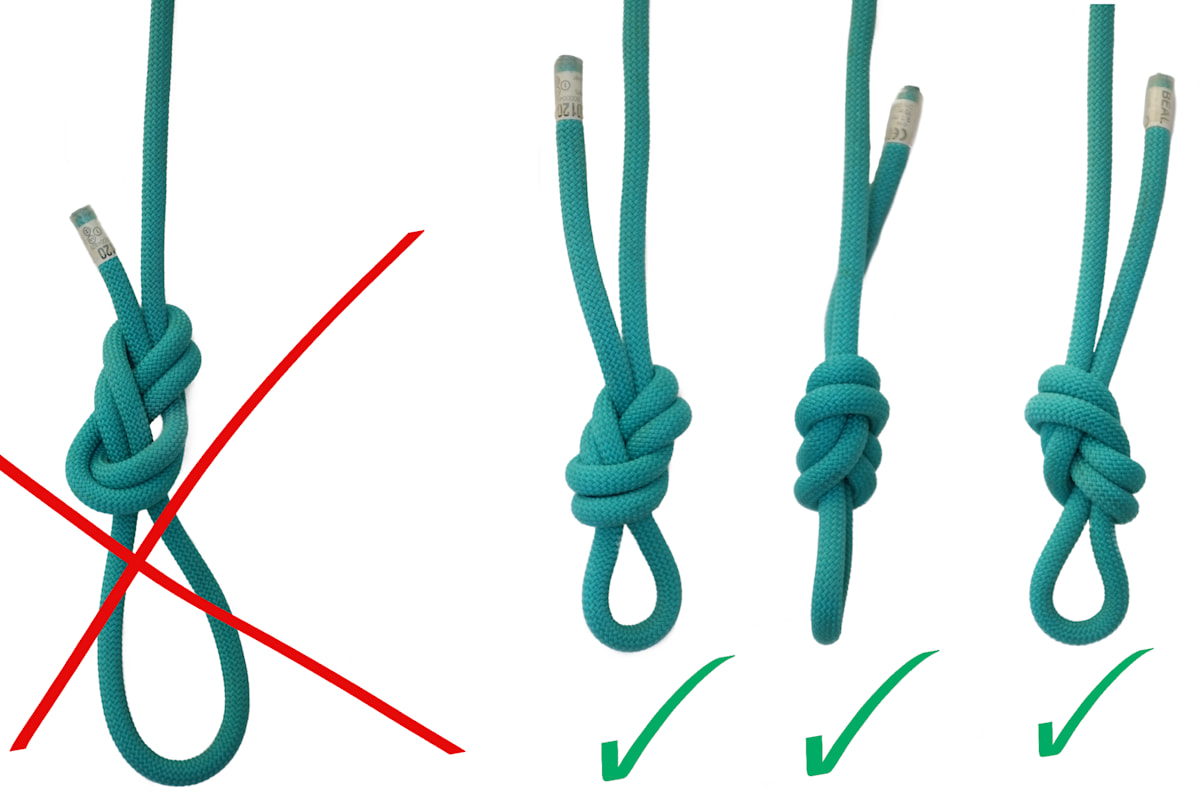

3. Knoten sauber schürzen

Ein sauber und richtig gemachter Knoten ist nicht verdreht. Und zwar kein bisschen verdreht! Das betrifft am häufigsten den Achterknoten beim Anseilen, bei dem „richtigerweise“ alle Stränge parallel laufen müssen. Das bekommen auch viele erfahrene Bergsteiger nicht immer hin. Verdrehte Knoten halten zwar nicht zwangsläufig weniger gut, bei Belastung können sie sich aber derart ungünstig zusammenziehen, dass sie kaum mehr gelöst werden können. Auch lassen sich verdrehte Knoten beim Partnercheck nicht so leicht kontrollieren, denn ihr Knotenbild entspricht nicht dem „gewohnten“ Anblick.

Außerdem: Sauber gemachte Knoten sehen einfach schöner aus und sind Zeichen einer professionellen Arbeitsweise. Oder hat jemand schon einmal einen Bergführer mit verwurschteltem Knoten gesehen?

4. Knoten gut festziehen

Wird der Knoten nicht sauber festgezogen, kann er sich von selber lockern bzw. unter Belastung lösen. Ebenso können in lockere Knotenschlingen z.B. Karabiner falsch eingehängt werden, was ebenfalls zum Absturz führen kann. Nicht festgezogene Knoten sind eine echte Gefahrenquelle und können nicht akzeptiert werden. Deshalb werden immer alle Seilstränge eines Knotens sofort nach dem Knüpfen standardmäßig ordentlich festgezogen – und zwar alle vier Seilstränge einzeln und hintereinander. Nur so entsteht letztendlich auch das vergleichbare und typische Knotenbild.

5. Seilüberstand richtig ablängen

Bei einer starken dynamischen Belastung – z.B. einem Sturz ins Seil – ziehen sich Knoten noch einmal fester zu und „wandern“ dabei auch ein Stück nach außen. Ein entsprechend langes, überstehendes Seilende hinter dem Knoten erfüllt daher eine wichtige Funktion. Insbesondere beim Sackstich, ist darauf unbedingt zu achten, doch wir machen das natürlich standardmäßig bei allen Knoten. Dieser Überstand sollte gute 10 cm lang sein.

Eine Ausnahme gibt es beim Abseilen, wenn zwei Seilstränge – richtigerweise – mittels Sackstich verbunden werden: Hier ist der Überstand länger: nämlich ca. 30 cm.

Zu lange dürfen die überstehenden Seilenden aber auch nicht sein, denn sonst können sich ebenso Probleme ergeben: Sie können im Weg umgehen und einem beim Klettern behindern oder dazu verleiten den falschen – aus dem Knoten herauslaufenden Seilstrang – weiter zu verwenden. Z.B. bei einem zu langen Überstand des Seilverbindungsknotens beim Abseilen, wo es mehrere Unfälle gab.

6. Passende Grösse des Knotenauges wählen

Das Auge, also die Öffnung eines Knotens, wird meistens zu groß gewählt. Als Konsequenz baumelt dann z.B. der Anseilknoten irgendwo in der Gegend herum. Das ist lästig, stört und verleitet wiederum zu Fehlanwendungen. Deshalb wird das Auge eines Knotens für die entsprechende Anwendung so klein wie notwendig gewählt. Dann bleibt alles komplett und übersichtlich.

Berg & Freizeit Seilschaftsablauf I: Vorbereitung und Vorstieg

Berg & Freizeit Seilschaftsablauf II: Standplatz und Nachstieg

Berg & Freizeit Orientierung im Gelände: Wo bin ich?

Alpinwissen 5 Dinge für die Frühjahrsskitour

Alpinwissen 5 Dinge gegen die Hitze

Alpinwissen Kinder ans Seil nehmen