Lawinenlagebericht II: Lawinenprobleme

Foto: Bernhard Fiedler

von Riki Daurer

Im zweiten Beitrag der dreiteiligen Serie zum Lawinenlagebericht verraten wir euch, was hinter den fünf typischen Lawinenproblemen steckt und woran man diese Gefahrenquellen im freien Gelände erkennen kann.

Der Lawinenlagebericht enthält nicht nur die jeweils aktuellen Gefahrenstufen zur Lawinensituation im freien Gelände, sondern auch weitere wichtige Informationen für die Tourenplanung. So werden etwa Gefahrenquellen erläutert und bestehende Probleme – also typische Situationen im Gelände – konkretisiert.

Lawinenlagebericht I – Gefahrenskala

Lawinenlagebericht I: Gefahrenskala

2008 hat der Schweizer Stephan Harvey typische Lawinensituationen in Muster eingeteilt, die sich heute in der Vereinigung der Europäischen Lawinenwarndienste EAWS als „5 Lawinenprobleme“ mit jeweils einheitlichen Piktogrammen etabliert haben und in dieser Form auch von den verschiedenen Lawinenwarndiensten angegeben werden.

Die Skitourengeher erfahren so zusätzlich zur aktuellen Gefahrenstufe und den angegebenen Gefahrenstellen (Höhe und Exposition) wertvolle Informationen zur Lawinensituation.

Wir stellen euch diese 5 Lawinenprobleme im Detail vor.

1. Neuschnee

Neuschnee bedeutet immer eine zusätzliche Belastung für die Schneedecke und kann zur Entstehung einer zukünftigen neuen Schwachschicht führen. Die jeweils kritische Neuschneemenge hängt von den Bedingungen im Gelände ab:

Bei ungünstigen Bedingungen – sprich: starkem Wind und schwacher, lockerer, regelmäßiger Oberfläche – reichen 10-15 cm Neuschnee für eine kritische Menge aus.

Bei mittleren Bedingungen stellen 20-30 cm Neuschnee eine kritische Menge dar.

Bei günstigen Bedingungen – sprich: wenn es windstill ist bei gut verfestigter, unregelmäßiger Oberfläche – bedarf es schon 40-50 cm Neuschnee für eine kritische Menge.

Die Gefahrenstellen bei Neuschnee sind weit verbreitet, liegen in allen Expositionen (Hangausrichtungen) und nehmen mit der Höhe zu.

Ein Neuschneeproblem ist leicht zu erkennen und dauert einige Tage lang an – an diesen Tagen gilt es, defensiv zu sein bzw. sich auf gesicherten Pisten aufzuhalten.

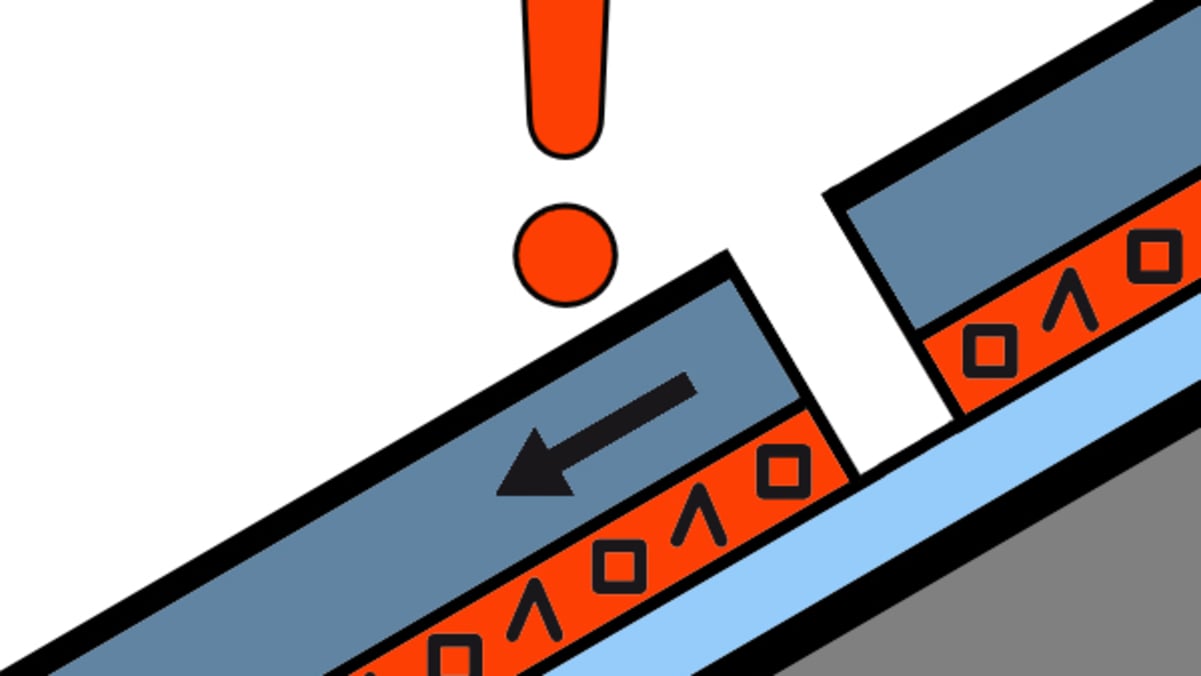

2. Triebschnee

Von Triebschnee spricht man, wenn Neu- oder Altschnee (bereits gefallener Schnee) vom Wind verfrachtet wird. Je frischer dieser verfrachtete Schnee ist und je regelmäßiger und glatter die Oberfläche ist, auf der er abgelagert wird, desto kritischer ist die Situation. Die Gefahrenstellen können kleinräumig sehr unterschiedlich sein, aber sind mit etwas Erfahrung an folgenden Merkmalen meist gut zu erkennen.

Erkennbar sind die Gefahrenstellen:

an Windzeichen (Schneefahnen, Windgangeln, Dünen, Wechten, Anraum etc.)

in windabgewandten (leeseitigen) Kammbereichen bzw. in eingeblasenen (schneegefüllten) Rinnen und Mulden

Alarmzeichen für ein Triebschneeproblem sind:

Wumm-Geräusche

Risse in der Schneedecke

Frische Schneebrettlawinen

Sofern nicht überdeckt von Neuschnee, der ohne Windeinfluss gefallen ist, sind solche störanfälligen Triebschneeablagerungen für Geübte gut erkennbar und können teilweise umgangen werden. Besonders zu meiden sind Übergänge von wenig zu viel bzw. weichem zu hartem Schnee.

3. Altschnee

Beim Lawinenproblem Altschnee sind tiefer gelegene – nicht sichtbare – Schwachschichten in der Schneedecke für die Lawinengefahr verantwortlich. Man erkennt diese nur durch einen „Blick“ in die Schneedecke durch Tests bzw. aufgrund der Hinweise in der Lawinenprognose.

Nur wenn diese Schwachschichten großflächig verteilt und störanfällig sind, spricht man von einem Altschneeproblem, bei dem über einen längeren Zeitraum, in manchen Geländekammern (schattseitig ...) sogar während des ganzen Winters, Schneebretter ausgelöst werden können.

Bricht eine solche alte Schwachschicht, kann man die Alarmzeichen Setzungs- bzw. Wumm-Geräusch hören und Rissbildung erkennen.

Das Altschneeproblem ist auch für erfahrene Skitourengeher oft nur schwer zu erkennen und die Konsequenz ist eine sehr defensive Spuranlage, weit weg von großen Steilhängen, da Fernauslösungen möglich sind. Auch bei geringen Gefahrenstufen (2) mit einem Altschneeproblem können Lawinen zwar selten, d.h. an wenigen Punkten ausgelöst werden, diese können sich dann aber immer noch flächig ausbreiten und als große Schneebretter abgehen. Man spricht bei dieser Situation von geringer Eintrittswahrscheinlichkeit – großen Konsequenzen.

4. Nassschnee

Bei Erwärmung, starker Sonneneinstrahlung oder Regen schmilzt der Schnee. Die Folge: Wasser dringt in die Schneedecke ein und destabilisiert sie. Bei Wärme und Sonneneinstrahlung sind besonders Hänge mit südseitiger Exposition, bei Regen hingegen alle Hangrichtungen gefährdet. Nassschnee erkennt man an seiner durchweichten, feuchten Schneedecke mit großen Einsinktiefen.

Insbesondere im Frühjahr kommt es häufig zu Nassschnee-Problemen: Während die oberen Zentimeter der Schneedecke über Nacht wieder frieren können, steigt die Gefahr im Laufe des Tages wieder an. Darum gilt: Klare, kalte Nächte abwarten, früh aufstehen und herrliche Firnabfahrten am Vormittag genießen!

Bei Nassschnee-Problemen im Frühjahr gibt es oft eine Lawinenprognose für den Vormittag – mit einer geringen Gefahrenstufe – und eine für den Nachmittag mit einer höheren Gefahrenstufe, wenn sich die Schneedecke mit dem Tagesverlauf immer stärker durchfeuchtet und der tragfähige Firndeckel verschwindet. Das bedeutet aber nicht, dass es ab 10:00 Uhr gefährlicher wird, sondern dann, wenn man durch den gefrorenen Firndeckel durchzubrechen beginnt. Egal zu welcher Uhrzeit. Es gilt, eine Tour entsprechend den Wetterverhältnissen entsprechend früh abzubrechen, also abzufahren, damit man noch sicher ins Tal kommt.

Im Gegensatz zu Nassschneelawinen rutscht bei Gleitschneelawinen die komplette – oft trockene – Schneedecke auf glattem, feuchtem Untergrund (etwa Wiesen oder Felsplatten) ab.

Gleitschneelawinen können unabhängig von Tageszeit und Temperatur jederzeit abgehen. Erkennen kann man sie an sogenannten „Fischmäulern“, das sind bis zum Boden reichende Gleitschneerisse. Solchen Fischmäulern weicht man aus bzw. quert sie rasch, keinesfalls sollte man sich länger darunter aufhalten.

Mit dem Winter 2022/23 kann man v.a. in Skandinavien über ein „neues“ Lawinenproblem stolpern, nämlich das Problem eines Wechtenbruchs, in dessen Folge Lawinen ausgelöst werden können. In den Alpenländern wird dieses Problem vermutlich nicht – oder kaum – anzutreffen sein.

Alpinwissen

AlpinwissenLawinenlagebericht I: Gefahrenskala

Alpinwissen

AlpinwissenLawinenlagebericht III: Gefahrenstellen

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitDer ultimative Bergwelten Skitouren-Guide

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitWas ist ein Schneeprofil?

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitTipps für die Tourenplanung im Winter

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitGefahrenmuster: Schnee nach langer Kälteperiode