Skitouren: Die richtige Gehtechnik

Foto: mauritius images / Klaus Kranebitter

von Riki Daurer

Der Aufstieg mit montierten Fellen unter den Skiern ist einfach. Wer gehen kann, kommt damit einen Berg hinauf – mehr oder weniger gut und bis die erste Spitzkehre notwendig wird. Denn einige grundlegende Kenntnisse und eine solide Technik sind jedoch auch beim Skitourengehen notwendig. Wir verraten euch vier Kniffe, mit denen aus einem kräftezehrenden Hinaufkämpfen mit rutschenden Fellen ein ökonomischer, entspannter und vor allem auch sicherer Aufstieg wird.

Die Verletzungsursache Nummer 1 beim Skitourengehen ist ein Sturz oder Absturz. Der passiert zwar meist in der Abfahrt, allerdings kommt es auch im Aufstieg regelmäßig - beispielsweise durch Abrutschen der Felle – zu kritischen Situationen mit oder ohne Verletzungen. Nicht nur Einsteiger, auch Personen, die seit vielen Jahren Skitouren gehen, haben sich teilweise nie wirklich mit der grundlegenden Gehtechnik mit Fellen beschäftigt. Dieses mangelnde Wissen und die fehlende Technik können bis zu einem gewissen Grad durch Kraft und Hartnäckigkeit ausgeglichen werden. Allerdings bereitet das wenig Freude und stößt spätestens im schwierigen Gelände (eisiger Hang, ausgesetzte Spitzkehre, etc.) an seine Grenzen. Mit diesen Tipps macht dein Aufstieg sicher mehr Freude:

1. Kräfte sparen durch gute Technik

Erfahrene Skitourengeher bewegen sich – unabhängig von der Steilheit – gleichmäßig und flüssig. Denn: ein konstantes Tempo ist der Schlüssel zu einem effizienten Aufstieg.

Generell werden eher große Schritte gemacht, die Knie gebeugt und vor allem: Die Skier selbst werden NICHT angehoben! Dieses Anheben ist ein klassischer Fehler, der nicht nur von Anfängern oft gemacht wird. Die modernen Pin-Bindungen besitzen einen so guten Abrollpunkt, dass beim Gehen das Fell fast immer in Kontakt mit dem Schnee bleiben kann – der Ski wird also am Boden liegend „nachgezogen“.

Das Anheben des Skis bei jedem Schritt kostet nicht nur Kraft, sondern kann – bspw. bei einer Querung auf hartem Untergrund – auch gefährlich werden. Da der Ski nicht präzise an der Schneeoberfläche entlanggeführt wird, sondern jedes Mal aufs Neue „hingesetzt“ werden muss: ein sauberes und präzises Gehen wird somit unmöglich.

Das könnte dich auch interessieren:

So kleben die Steigfelle wieder!

Oberstes Ziel beim Skitourengehen ist es seinen persönlichen Rhythmus zu finden und sich dabei vom Tempo anderer Skitourengehern nicht irritieren zu lassen. Nicht umsonst erzählen viele Tourengeher begeistert von meditationsähnlichen Zuständen (was es mit dem sogenannten „Flow“ auf sich hat, liest du hier) beim gleichmäßigen Gehen im Aufstieg.

Achtung: Flow hin oder her, die Umgebung darf beim Skitourengehen niemals ausgeblendet werden (Stichwort: Geländebeurteilung). Und hartnäckig einer vorhandenen Spur zu folgen, wird irgendwann nicht nur langweilig, sondern ist oft auch nicht der beste oder sicherste Aufstiegsweg.

2. Anlegen der Spur

Bei der Wahl der Aufstiegsspur ist es empfehlenswert, das Gelände bestmöglich auszunutzen. Eine sich harmonisch der Topographie anpassende Spur erfordert den geringsten Kraftaufwand – und ist oft auch die sicherste Wahl.

Die Steighilfen der Tourenbindung dürfen sparsam verwendet werden, denn zumeist werden sie viel zu früh eingesetzt. Im flachen Gelände ist das Gehen damit aber nur anstrengender, vergleichbar mit dem Laufen in High Heels. Die großen Stufen der Steighilfe benötigt man übrigens so gut wie nie (es sei denn, man muss eine steilere Piste hinaufgehen).

Über die – etwas länger eingestellten – Stöcke wird der Aufstieg unterstützt, besonders dann, wenn die Spur rutschig und eisig ist oder es eine kurze Steigung im Gelände gibt. Apropos: Falls das Fell die Haftung verliert und man zurück zu rutschen beginnt, sollte man nicht den Fehler machen, sich nach vorne zu beugen: Damit hat das Fell noch weniger Haftung und man rutscht komplett weg. Richtig ist es, zentral über der Bindung stehen zu bleiben, die Fersen zu belasten und vor allem cool zu bleiben – die Rückwärtsfahrt wird so gestoppt (meistens …).

Sinnvoller, als über die viel zu steile Aufstiegsspur zu schimpfen, ist es, sie zu verbessern. Dazu verlässt man die Spur und geht etwas flacher unterhalb der bestehenden Spur. Auch die ein oder andere kraftraubenden Spitzkehre lässt sich mit geschickter Geländewahl oft durch einen eleganten Bogen in einem flacheren Bereich ersetzen.

Selbst eine Spur anzulegen macht nicht nur Spaß, man bekommt dadurch vor allem auch ein Gefühl für das Gelände – und für den Schnee: Denn folgt man nur der niedergetretenen Spur, „spürt“ man den unberührten Schnee nicht. Man kann daher nicht feststellen, ob er locker oder schon etwas fester (gebunden) ist, ob man tief einbricht oder ob er noch gut trägt. Und das sind wichtige Informationen zur Beurteilung der Lawinensituation und für das spätere Abfahrtsvergnügen.

Wer aber bei einer stark frequentierten Tour den verspurten Bereich verlässt, dem muss auch klar sein, dass er sich dadurch einem höheren Lawinenrisiko aussetzt.

3. Die Spitzkehre

... ist nur dann schwierig, wenn man sie zu Beginn seiner Skitourenkarriere nicht ordentlich erklärt bekommt und sich so eine falsche Technik angewöhnt. Gute Tourengeher kommen bei einer Spitzkehre weder aus ihrem normalen Geh- noch Atemrhythmus und können ihre Skier sehr exakt positionieren – was vor allem bei harten Schneeverhältnissen die Sicherheit erhöht. Bei manchen Touren kann ein Absturz im Spitzkehrengelände fatale Folgen haben. Deshalb ist steiles Gelände nur für Personen geeignet, die souverän Spitzkehren gehen können.

Richtig Spitzkehren ziehen in 3 Schritten:

Aus der Querung einen flachen hangparallelen „Parkplatz“ festtreten und sich stabil hinstellen

Beide Stöcke stabil in den Schnee rammen und den bergseitigen Ski „scheibenwischermäßig“ umsetzen

Das Gewicht auf diesen Ski verlagern – immer noch auf den Stöcken abgestützt – und den zweiten Ski durch anheben der Ferse in die neue Richtung bringen

Video: Die perfekte Spitzkehre

Skitouren: Die richtige Spitzkehren-Technik

4. Pause

Zur Gehtechnik oder besser gesagt Gehtaktik auf Skitouren gehört auch eine überlegte Wahl der Pausen. Das Ganze macht mehr Freude, wenn man Kräfte und Konzentration gut einteilt.

Es gibt zwei Arten von Pausen:

Eine kurze Rast, die einige Minuten dauert, um etwas zu trinken, eine Bekleidungsschicht auszuziehen oder den Weiterweg zu besprechen. Dabei bleibt der Puls oben und der „Motor warm“. Solche Pausen wird man öfter einlegen.

Und eine längere Pause zum Erholen. Dabei wird man die Skier ausziehen, sich etwas Warmes überziehen und in Ruhe etwas essen und trinken. Die Gipfelrast ist ein gutes Beispiel für diese Pause. Allerdings ist das windexponierte Gipfelkreuz der komplett falsche Ort, um eine längere Pause einzulegen: Gemütlicher wird die Rast an einem windgeschützten und absturzsicheren Platz unterhalb des Gipfels, der in der Sonne liegt.

Wer gleichmäßig und mit guter Technik geht, spart Kraft und benötigt weniger Erholungspausen. Spätestens am Gipfel – oder einem geschützten Platz darunter – heißt es aber sich für die Abfahrt herrichten, etwas trinken und essen, vor allem aber den Moment und die Zeit mit Freunden genießen

Wie oft welche Pausen eingelegt werden sollen, hängt von der Gruppe ab. Hier gilt es, ein Klima zu schaffen, in dem auch das schwächste Gruppenmitglied eine Pause verlangen darf, ohne böse Blicke zu ernten. Im Idealfall ist die Gruppe so homogen und erfahren, dass die Gruppenmitglieder erkennen, wann jemand eine Rast benötigt.

Erfahrungsgemäß ist es empfehlenswert, nach den ersten 15 bis 20 Minuten – also wenn der Körper warm gelaufen ist – kurz stehen zu bleiben, um eine Bekleidungsschicht auszuziehen.

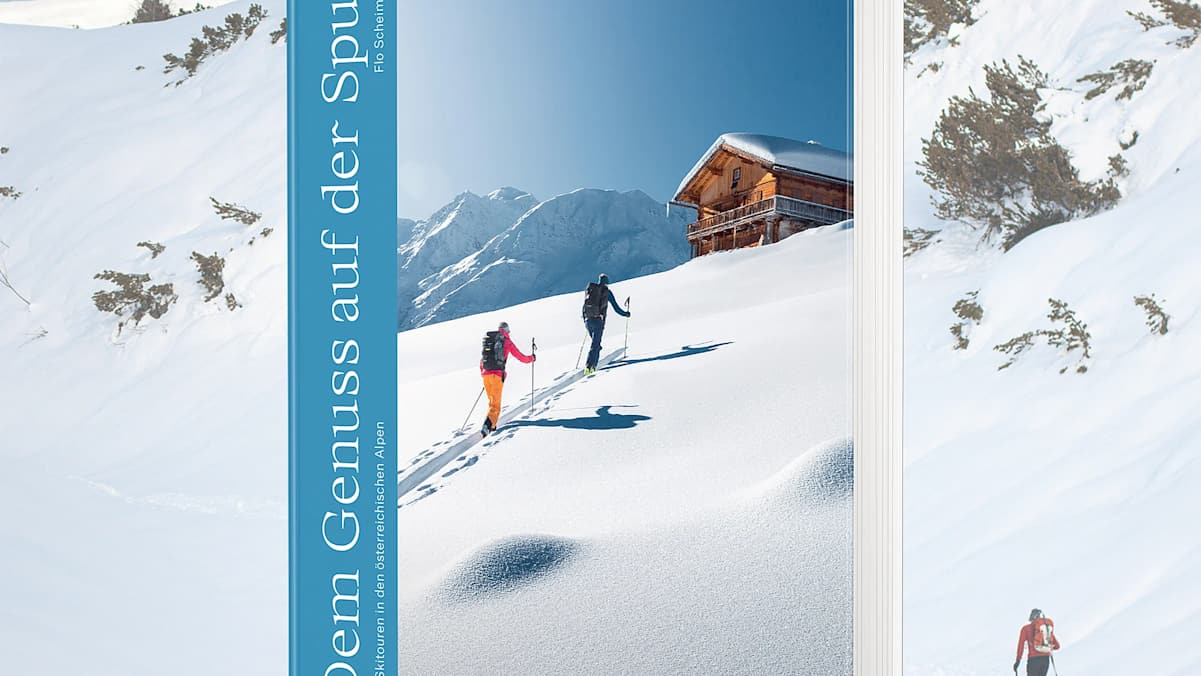

Buchtipp: 50 Skitouren für Genießer

Bergwelten-Autor Florian Scheimpflug hat in seinem Buch „Dem Genuss auf der Spur“ die schönsten Routen in Österreich gesammelt. Geheimtipps und Hütten abseits des Trubels inklusive.

Das Buch ist bequem online bei Servus am Marktplatz erhältlich.

Alpinwissen

AlpinwissenSo funktioniert der LVS-Check

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit4 Tipps für den Start in die Skitouren-Saison

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitDie schönsten Skitouren in Berchtesgaden

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit12 anfängerfreundliche Skitouren in den Alpen

Alpinwissen

AlpinwissenDer Anfänger-Guide für deine erste Skitour