Wanderwege: Welche Schwierigkeitsgrade gibt es?

Foto: Claudia Ziegler

von Christina Schwann

Was bedeuten die farbigen Markierungen von Wanderwegen und wie hilft die SAC-Skala bei der Bewertung der Schwierigkeit? Bergwelten-Expertin Christina Schwann klärt auf.

Inhalt

Beschilderung und Markierung von Wegen

Zahlreiche fleißige Helfer der alpinen Vereine leisten unzählige, meist ehrenamtliche, Arbeitsstunden, um die Wanderwege zu markieren und in bestmöglichem Zustand zu halten. Wegschilder an Ausgangspunkten und markanten Abzweigungen geben die nächsten Ziele, die Richtung und oft auch Gehzeit und Schwierigkeit der jeweiligen Wege an. Während die Gehzeit aber über eine Formel grob berechnet werden kann, ist die Schwierigkeitsbewertung ein oft heikles und vor allem nicht einheitlich gehandhabtes Thema.

Schwierigkeitsbewertung von Wegen

Tatsächlich muss man zwischen der Schwierigkeitsbewertung von Wegabschnitten und der Bewertung ganzer Touren unterscheiden. Den Wegabschnitt kann der Wegewart vor Ort aufgrund der topografischen Verhältnisse (flach, steil, ausgesetzt, seilversichert, etc.) bewerten und den Wegen die Adjektive leicht, mittel und schwer zuordnen. Üblicherweise wird diese Schwierigkeitseinteilung mit Farben gekennzeichnet.

Unterschiedliche Farben für Wegmarkierungen

Während sich aber auf Skipisten das System blau=leicht, rot=mittel, schwarz=schwer durchgesetzt hat, fehlt bei Wanderwegen alpenweit ein einheitliches System. Nicht einmal in den österreichischen Bundesländern konnte man sich auf eine Farbskala einigen. Hinzu kommt außerdem, dass die Farbpunkte auf den Wegtafeln nicht zwingend der Farbe der Bodenmarkierung entsprechen – in Österreich werden Wanderwege fast überall mit rot-weiß-rot markiert. In der Schweiz werden die Farben der Schwierigkeit sehr wohl auch in der Bodenmarkierung verwendet.

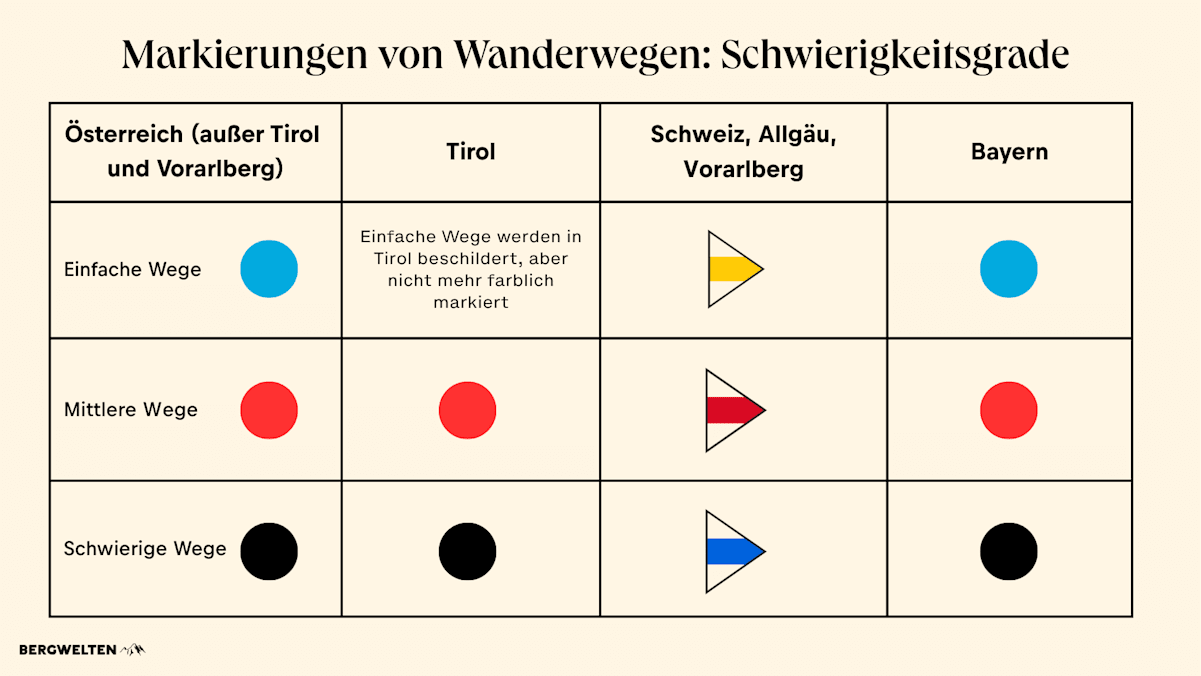

In der Grafik bekommst du einen Überblick über die verschiedenen Markierungen.

Österreich, außer Tirol und Vorarlberg

blau: einfacher Weg

rot: mittelschwerer Weg

schwarz: schwieriger Weg

Bayern

blau: einfacher Weg

rot: mittelschwerer Weg

schwarz: schwieriger Weg

Tirol

einfache Wege werden in Tirol zwar beschildert, aber nicht mehr farblich markiert

rot: mittelschwerer Weg

schwarz: schwieriger Weg

Vorarlberg, Allgäu und Schweiz

gelb: einfacher Weg

weiß-rot-weiß: mittelschwerer Weg

weiß-blau-weiß: schwieriger Weg

Beschilderung und Farbcodes für die Schwierigkeitsbewertung sind in den Ostalpen nicht einheitlich.

Schwierigkeitsbewertung von Touren

In die Schwierigkeitsbewertung einer ganzen Tour fließen neben den technischen Daten auch noch andere Parameter wie Distanz, Höhenmeter und Exposition ein. Auf vielen Tourenportalen und der gedruckten Wanderführerliteratur findet man die dreistufige Einteilung leicht-mittel-schwer mit entsprechender Definition, die sich am Zielpublikum (z. B. Wanderführer für Kindertouren) orientiert.

Wir von Bergwelten bedienen uns der 6-teiligen Schwierigkeitsskala für Berg- und Hochtouren des Schweizer Alpenclubs. Diese so genannte SAC-Wander- und Hochtouren-Skala hat drei Vorteile: Sie ist sehr detailliert, greift ineinander über und bietet Beispieltouren, die helfen, auch andere Touren besser einschätzen zu können. Dabei entspricht T1 leichten Wanderwegen, T2 und T3 mittelschwierigen Bergwegen, T4 schwierigen Bergwegen und T5 und T6 alpinen Routen.

Die SAC Schwierigkeitsskalen

SAC-Schwierigkeitsskala: Definition von Wegtypen

Die aktuelle SAC-Skala findest du hier: SAC-Tourenplanung

Leichter Wanderweg - T1

Ein leichter Wanderweg ist allgemein zugänglich und für Fußgänger – primär in der schneefreien Zeit – gedacht. Der Weg ist breit und weist keine sonderliche Steigung bzw. Gefälle auf. Sollten Stellen dabei sein, die eine gewisse Absturzgefahr beinhalten, werden diese ausreichend gesichert (z. B. durch ein Geländer). Vorkenntnisse oder eine besondere Ausrüstung sind für das Begehen in der Regel nicht notwendig.

Mittelschwieriger Bergweg - T2 und T3

Mittelschwierige Bergwege sind schmal, wurzelig und/oder steinig und weisen eine gewisse Steigung bzw. Gefälle auf. Kommen ausgesetzte Stellen hinzu, die mit Ketten oder Drahtseilen gesichert sind, oder ist keine durchgängige Trassenführung sichtbar, wird die Bewertung T3 vergeben. Eine gewisse Trittsicherheit sowie mittlere Kondition sind auf mittelschwierigen Bergwegen jedenfalls notwendig.

Schwieriger Bergweg - T4

Als einen schwierigen Bergweg bezeichnet man einen schmalen Steig, oftmals auch nur Trittspuren, der ausgesetzte und absturzgefährdete Passagen beinhaltet, die nicht unbedingt gesichert sein müssen. Gelegentlich wird man die Hände zum Vorwärtskommen einsetzen müssen. Schrofen, steile Grasflanken und einfache Firnfelder zählen zu den typischen Merkmalen schwieriger Bergwege. Kondition, Ausdauer, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sowie entsprechend gutes Schuhwerk sind daher unbedingt notwenig, um einen solchen Bergweg problemlos bewältigen zu können.

Alpine Routen - T5 und T6

Alpine Routen verlaufen meist weglos und ohne Markierung, sind sehr oft ausgesetzt, beinhalten Kletterstellen bis zum II. Schwierigkeitsgrad und/oder führen über heikles Schrofengelände und apere Gletscher mit Absturz- und Ausrutschgefahr. Alpine Erfahrung, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und ein gutes Orientierungsvermögen sowie Kenntnisse im Umgang mit Seil, Pickel und Steigeisen sind Voraussetzungen für solche Bergwege.

Gute Tourenplanung ist die halbe Miete

Wie bei vielen Dingen im Leben, gilt auch beim Wandern und Bergsteigen: vom Flachen zum Steilen, vom Leichten zum Schweren. Eine gute Tourenplanung kann Überraschungen vorbeugen, die zu Überforderung, Abbruch oder gar Verletzung führen würden. Folgende Dinge sollte man also schon im Vorfeld beachten:

Welchen Weg kann ich mir zutrauen – vor allem im Vergleich mit Touren, die ich schon gegangen bin?

Wie lange soll die Tour sein? Schaffe ich die Höhenmeter?

Gibt es unterwegs eine Einkehrmöglichkeit oder muss ich mein Proviant – vor allem ausreichend Wasser – selbst mitnehmen?

Wie sieht die Wetterprognose aus?

Wie sind die aktuellen Bedingungen vor Ort? Liegt beispielsweise noch Altschnee? Sind alle Übergänge passierbar?

Tipps für den „richtigen“ Weg

Aufgrund der unterschiedlichen Schwierigkeitsbewertungen von Wanderwegen und der unglaublichen Füllen an Beschreibungen, zum Teil mit fragwürdigen Informationsgehalt, ist es alles andere als leicht, die richtige Tour für einen selbst zu finden. Damit du für dich die richtige Tour findest, können wir dir folgende Tipps mit auf den Weg geben:

Informiere dich über das Beschilderungs- und Schwierigkeitsbewertungssystem der jeweiligen Region.

Lies Tourenbeschreibungen genau – oftmals findet man im Text hilfreiche Hinweise zu schwierigen Stellen. Vergleiche unterschiedliche Beschreibungen zu ein und der selben Tour.

Frag Personen vor Ort, die sich gut auskennen und vertrauenswürdig sind.

Schließe dich einer geführten Tour an oder buche einen Bergführer.

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitGehzeit ist nicht gleich Gehzeit

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitPackliste: 11 Dinge fürs Wandern

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitDie 10 meistbestiegenen Berge der Welt

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit10 Klettersteige für Profis

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitHans Thurner: „Ich habe keinen einzigen Höhenmeter bereut“