Standplatz-Fels I: Reihenverankerung

Foto: argonaut.pro

von Peter Plattner

Beim Klettern in Mehrseillängentouren ist der Standplatz die „Insel der Sicherheit“ in der felsigen Vertikalen. Unsere Sicherheitsexperten Peter Plattner und Walter Würtl erläutern Wissenswertes zum Standplatzbau vom Typ „Reihenschaltung“ an Bohrhaken.

Während in Hallen und auf kürzeren Touren im Klettergarten am Ende der Route ein Umlenkpunkt wartet, über den der Kletterer wieder zum Boden abgelassen wird – das Seil muss also mindestens doppelt so lang sein wie die Kletterstrecke –, wird bei Mehrseillängentouren am Ende jeder Seillänge ein Stand gebaut. An diesem werden Nach- und Vorsteiger gesichert. Der Standplatz muss daher absolut zuverlässig sein! Er muss den Sturz eines Kletterers halten und in letzter Konsequenz auch den fatalsten Unfall beim Klettern, den Absturz der ganzen Seilschaft, verhindern.

In Lehrbüchern und Ausbildungen werden zig Varianten zum Verbinden von Fixpunkten (Bohrhaken, Schlaghaken, Klemmkeile/-geräte, Felsköpfe/-sanduhren, ...) beschrieben und ausgebildet. Tatsächlich ist es aber wesentlich wichtiger die Qualität dieser Fixpunkte zu beurteilen, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie man sie verbinden kann oder muss. Die Unfälle – sprich: Seilschaftsabstürze – passieren in der Regel nicht, weil die Fixpunkte am Standplatz falsch verbunden werden, sondern weil sie von schlechter Qualität sind und der Belastung nicht standhalten!

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten einen Stand zu bauen:

- An einem einzigen Fixpunkt (Klemmblock, Baum, Sanduhr, ...).

- An mehreren Fixpunkten.

Wir beschäftigen uns mit Möglichkeit 2, wobei man bei mehreren Fixpunkten wiederum unterscheidet:

- Ist mindestens ein Fixpunkt ein Normbohrhaken, wird eine Reihenverankerung verwendet.

- Überall sonst – sprich: zwei oder mehr Schlaghaken, mobile Fixpunkte, ... – verwenden wir die Universalmethode, die auch Abseilstand oder Pseudo-Ausgleich genannt wird.

Zunächst beschäftigen wir uns mit der Reihenverankerung, die Universalmethode folgt im zweiten Teil der Serie. Wer beide Techniken beherrscht, deckt damit übrigens 99% aller möglichen Situationen ab!

Die Reihenverankerung

Ein sogenannter Normbohrhaken ist ein Verbund- oder Spreizanker eines seriösen Herstellers, der in solidem Fels richtig gesetzt, das heißt: montiert, wurde. Ob diese Kriterien zutreffen muss jeder Kletterer selbst beurteilen können! Prüfkriterien sind:

- Fester, rissfreier Fels.

- Solide Montage des Bohrhakens (lässt sich nicht bewegen).

- Bohrhakenlasche oder Öse liegt satt am Fels.

Finden wir an unserem Standplatz zwei Fixpunkte vor, wovon mindestens einer unserer Beurteilung nach ein solcher vertrauenswürdiger Normbohrhaken ist, dann entscheiden wir uns für eine Reihenverankerung.

Die Idee dahinter: Die Haltekraft eines Normbohrhakens (mind. 25 kN) reicht locker (!) aus, um jede Belastung, die auf den Stand wirken kann, abzufangen. Deshalb kommt die ganze Last zunächst auf diesen einen Punkt. Und nur wenn dieser versagen sollte, wirkt der zweite dahinter gereihte Fixpunkt als Redundanz.

Und so geht's:

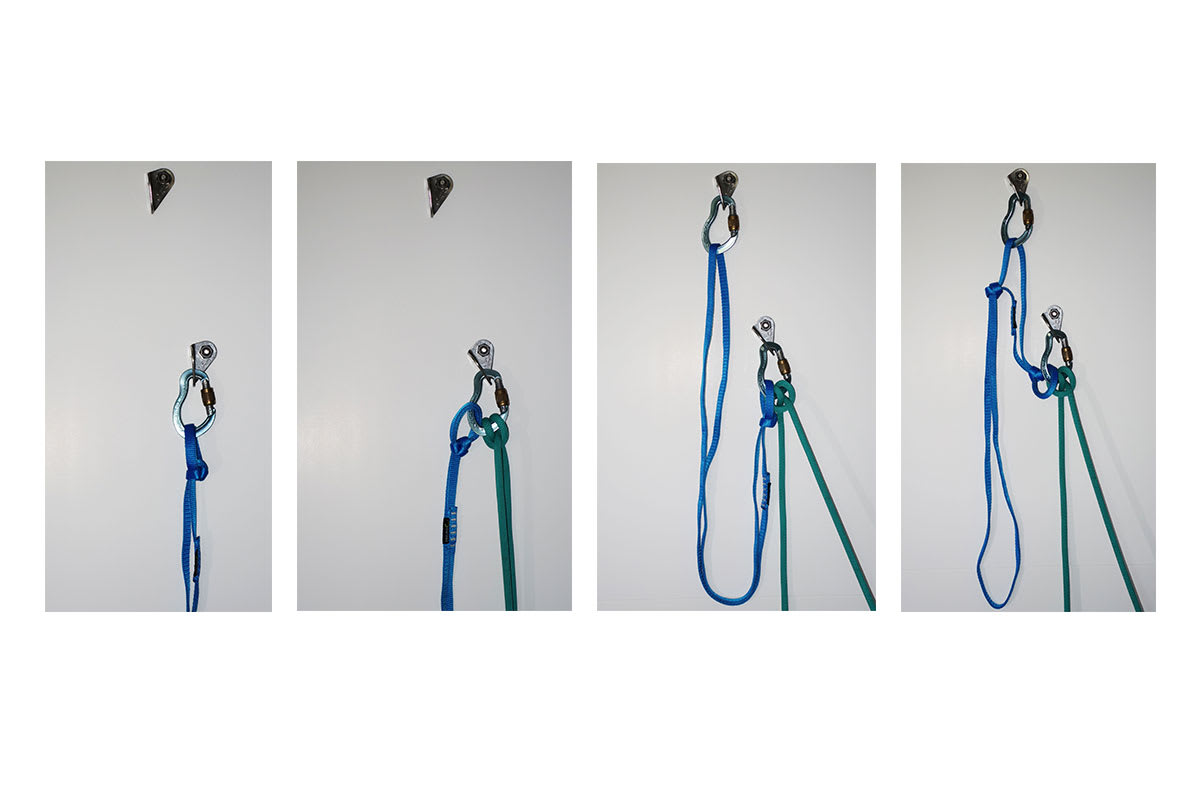

Foto 1:

Am Standplatz angekommen, hängt der Vorsteiger die vorbereitete Standplatzschlinge (lange Bandschlinge mit weichem Auge und zwei Verschlusskarabinern) mit einem Schraubkarabiner in den unteren Bohrhaken ein.

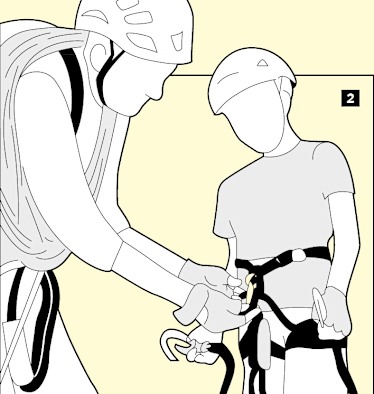

Foto 2:

In diesen Karabiner wird nun für die Selbstsicherung das Hauptseil mittels Mastwurf eingehängt, der Karabiner zugeschraubt und das Kommando „Stand“ gegeben.

Foto 3:

Der zweite Verschlusskarabiner wird in den oberen Fixpunkt gehängt und zugeschraubt.

Foto 4:

Jetzt wird die Bandschlinge mittels Sackstich so verkürzt, dass die Verbindung gerade nicht gespannt ist (Kraftschluss) und die Belastung ausschließlich auf den unteren Fixpunkt erfolgt.

Die Vorteile der Methode

- Durch das direkte Einhängen der Selbstsicherung in den unteren Verschlusskarabiner spart man sich einen Karabiner, nämlich einen eigenen Verschlusskarabiner für die Selbstsicherung.

- Weil auch der zweite (obere) Karabiner mit einer Verschlusssicherung versehen ist, kann man den unteren Karabiner jederzeit öffnen und seine Selbstsicherung aushängen – zum Beispiel wenn in der „Raupentechnik“ geklettert wird und der Vorsteiger die Selbstsicherung aushängt –, das weiche Auge bleibt dabei trotzdem permanent in einem „geschlossenen System“.

- Deswegen kann diese Reihenverankerung immer nach demselben Ablauf gebaut werden, egal ob in Wechselführung geklettert wird oder immer dieselbe Person vorsteigt („Raupentechnik“).

- Beim Nachsichern hängt nur ein Karabiner für die Partnersicherung im weichen Auge. Das erhöht den Bedienungskomfort, weil es keine „Reibereien“ mit einem ebenso im weichen Auge eingehängten Karabiner für die Selbstsicherung gibt.

- Wird in „Raupentechnik“ geklettert, hängt der Nachsteiger (am Standplatz angekommen) seinen Selbstsicherungskarabiner in das weiche Auge ein, in welchem dann nur zwei Karabiner (Partnersicherung und Selbstsicherung des Nachsteigers) hängen. Der dritte (die Selbstsicherung des Vorsteigers) fällt weg, weil der ja „eine Etage höher“ hängt, was das ganze übersichtlicher macht.

Berg & Freizeit

Die Kletter- und Hochtourensaison ist in vollem Gange und das bedeutet oft die eine oder andere Mehrseillängentour. Um Missverständnisse zu vermeiden, haben sich klare Seilkommandos mit dazugehörigen Abläufen bewährt, die wir euch näherbringen. Teil 1 der zweiteiligen Serie: Vorbereitung und Vorstieg.

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit

Beim Klettern in Mehrseillängentouren ist der Standplatz eine „Insel der Sicherheit“: Unsere Sicherheitsexperten Peter Plattner und Walter Würtl erklären im zweiten Teil unserer Standplatzbau-Serie, was es mit der „Universalmethode“ auf sich hat. Diese kommt zum Einsatz, wenn kein Normbohrhaken vorhanden ist.

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit

Achterknoten, Ankerstich, Mastwurf: Sobald ein Seil im Spiel ist, braucht es am Berg einige Knoten, die blind beherrscht werden sollten. Die Sicherheitsexperten Peter Plattner und Walter Würtl zeigen, welche Knoten das sind, wie sie richtig gemacht werden und für welche Zwecke sie gedacht sind.

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit

Alpinwissen

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit

Berg & Freizeit